MONK

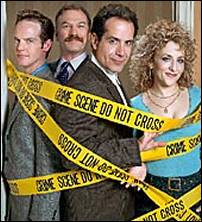

La trame en est assez simple. Elle met en scène Adrian Monk, un ancien flic peu conventionnel de San Francisco à la perspicacité déroutante qui, suite à la mort de sa femme en 1997 et à son incapacité à démêler l’écheveau du drame (sa voiture a explosé dans un parking sans qu’un quelconque mobile se dégage) périclite dans une folie névrotique. Incapable de se confronter à la réalité aussi bien qu’à son environnement, il développe des troubles obsessionnels compulsifs jusqu’ici latents – sur un terrain certes favorable lorsque nous apprenons à connaître ses antécédents familiaux – et malgré le soutien de son ancien collègue le capitaine Leland Stottlemeyer, les services de police finssent par le mettre à pied. Néanmoins, grâce à l’aide de son infirmière personnelle Sharona Fleming, mère célibataire plantureuse, volontaire et extravertie, il réussira à reprendre quelque peu le dessus pour continuer ses investigations et traquer en free-lance pour ses anciens partenaires les scélérats de tous acabits. Pour camper les rôles principaux signalons un Tony Shalhoub (habitué des productions de la fratrie Coen avec Barton Fink et The Barber, écrivain sadique dans le cathodique Stark Raving Mad mais aussi aperçu dans Men In Black, Bienvenue À Gattaca, Primary Colors, ou Sept Jours Et Une Vie) parfait et inspiré, tourmenté et désopilant dans le rôle titre – qui fit pleuvoir sur lui les récompenses dont un Emmy et un Golden Globe dans son escarcelle –, et un Ted Levine qui réussit la gageure d’évoluer aux antipodes de son incarnation de tueur sanguinaire et déviant du Silence Des Agneaux.

Entre-deux. Présentée à tort comme une série policière dont le protagoniste principal serait le légataire universel d’un Columbo aujourd’hui moribond (le criminel et ses exactions nous sont en général présentés dès le pré-générique et n’importe plus alors que les supputations et les péripéties de Monk et consorts pour le confondre), les épisodes oscillent en fait entre énigme alambiquée et comédie délurée – les troubles de Monk étant des sujets inépuisables à railleries attendries. Quelque part entre l’américain, misanthrope et cynique, Pour Le Pire Et Pour Le Meilleur ou le thaïlandais, flottant et lacéré, Last Life In The Universe la fiction embrasse deux composantes souvent disjointes et estompées dans la lucarne pour accoucher d’une immédiateté rassurante, d’un cocon douillet hospitalier à l’équilibre précaire – lorsqu’une des deux familles dramatiques l’emporte sur l’autre l’histoire et son traitement se distendent. C’est qu’elle se conçoit elle-même comme une entité hybride, coincée entre deux genres, deux chaînes, deux siècles – tout à la fois hommage, reconduction des clichés et innovation syncrétique – ou deux catégories (le cachet auteuriste et ciselé du faible nombre d’épisodes façon HBO avec Six Feet Under, La Caravane De L’Etrange ou Les Sopranos infléchit par une réalisation et quelques scripts parfois un peu bradés). A mi-chemin total – un strapontin improbable et branlant –, le héros débloqué et excentrique s’emploie sans cesse à recourir à une logique à double détente (souterraine et apparente) soutenant, pour notre plaisir, une architecture plus que loufoque.

| Cours élémentaire. Deux élans se télescopent en effet dans Monk. Le premier est acéré, rectiligne, fulgurant, comme les cogitations du «héros» qui assène parfois de manière incongrue sa phrase clé, «je sais qui, je sais comment, je sais pourquoi», devant un parterre (personnages et spectateurs) médusé et empêtré dans un mystère opaque autant que fumeux. Le second quant à lui n’est que rondeur : des circonvolutions moelleuses et arrondies |  |

|

dans une sphère ouatée et une troupe amicale qui ne

cesse de s’étendre au fil de l’évolution

du show (la femme du capitaine, la sœur puis la mère

de Sharona, le frère d’Adrian… de nombreux adjuvants

ou camarades et bien peu d’ennemis récurrents à

part Dale «la Baleine» Biederbek). Les deux dynamiques

participent de fait à la transfiguration de la maladie du personnage

principal – dont on appréciera l’obstination des

scénaristes à ne pas se parjurer en faisant disparaître

ses problèmes tétanisants sur un claquement de doigts

dans le feu de l’action (exception faite du vingt-neuvième

épisode où rattrapé par l’affaire du décès

de sa femme il embarque, au débotté, dans une avion

pour New York) – puisque la première consiste peu ou

prou en une transe suspensive (l’enquête débridée

abolissant la culpabilité et enraillant un raisonnement tournant

à vide) et la seconde stigmatisant un véritable retour

en enfance – telle que peut l’envisager et la décrire

le génie ondoyant et gargantuesque d’Hayao Miyazaki.

L’intervention du frère polyglotte de Monk claquemuré

dans la vieille demeure familiale entérine l’analyse

selon laquelle notre «machine à résoudre»

préférée en abhorrant la «beauté

qui déplace les lignes» ne recherche paradoxalement

que l’abolition de la chronologie et l’unité, la

capacité à s’intégrer dans une temporalité

ou un espace desquels il a été définitivement

exclu (enfant il collectionnait disques et posters auxquels il n’entendait

rien simplement pour ressembler aux autres). Le besoin impérieux

de s’occuper l’esprit pour éviter de penser à

la mort de sa femme Trudy et à son cuisant échec est

transcrit avec intelligence, notamment lorsque le mari inconsolable

oublie sciemment des indices pour les reprendre et arriver aux mêmes

impasses l’année suivante, mais culmine surtout avec

l’excellent Mr. Monk Et Le Livreur De Journaux. Dans

cet opus, notre héros se retrouve face à un problème

singulier, son livreur patenté a été agressé

et tué alors qu’il tentait, aux aurores, de déposer

le précieux périodique sur son paillasson. Pour l’enquêteur

chevronné il ne peut subsister qu’une explication : un

criminel ne souhaitait pas que la lecture du quotidien lui permette

de l’appréhender. Et le voici résolvant énigme

sur énigme, de délit de fuite dans sa ville en assassinat

passionnel ayant endeuillé la capitale française. La

vérité, au final, sera tout autre puisque le meurtre

ne le concernait en rien mais la manière dont il rapporte tout

à sa personne, dans un effarement égocentrique, est

un élément indiscutable de sa pathologie. De la régression

infantile naît une compétition puérile où

personnages et scénaristes rivalisent d’ingéniosité

pour brouiller les pistes, inventer les meurtres les plus aberrants,

extravagants ou déconcertants – une propension dont on

vient à se moquer dans Mr. Monk Va Au Mexique, un

noyé en plein ciel il ne fallait quand même pas exagérer,

mais nous l’avons gobé, habitués que nous sommes

au ton sidérant des enquêtes. Dans la vaste cour de récréation

sémaphorique que constitue le programme, on n’a pas fini

de gamberger, de se chamailler pour des peccadilles (question de force,

de vélocité, d’intelligence…) et de se frotter

les uns aux autres pour se jauger ou remporter quelques billes, dont

les réfractions dansantes d’innocence instantanée

et diaprée (durant les séances de psychothérapies

le patient élude la question du sexe par une chanson candide)

suffise à éclipser, un instant du moins, les misères

accablantes et les chagrins extérieurs qui nourrisse d’amertume

les barrières dépitées d’existences statiques. |

|

F.

Flament |

Série américaine créée par Andy Breckman toujours en production (3 saisons, 2002-2004). Avec Tony Shalhoub (Adrian Monk), Ted Levine (Stottlemeyer) et Bitty Schram (Sharona Fleming). Diffusée aux Etats-Unis sur USA / ABC et en France par TF1.

|

Multimédias

Thème

musical (saison 2)